Dopo aver parlato con Fabrizio Lattuca, fondatore di Alxyon di acqua nella prima parte e di nutrizione minerale nella seconda parte, in questa terza parte dell’intervista tratteremo di luce, CO2. substrato, manutenzione e molto altro …

D.

Ed il rapporto delle piante con la luce data nella vasca, quale dovrebbe essere la sua migliore qualità e quantità da somministrare, e per quante ore giornaliere?

R.

Bisogna innanzitutto sempre ricordare che tutti gli elementi necessari alla vita delle piante devono essere presenti in quantità/rapporti tra loro bilanciati.

La luce non fa differenza ed è anch’essa uno dei parametri fondamentali alla nutrizione vegetale, poiché grazie all’energia luminosa, tramite i meccanismi fotosintetici, le piante possono produrre il cibo che gli necessita.

Non possiamo in questo ambito addentrarci nella fisiologia dei vegetali e nella fisica delle sorgenti luminose; diciamo però che la luce che permette una buona crescita delle piante acquatiche dovrebbe avere ben determinate caratteristiche qualitative e quantitative.

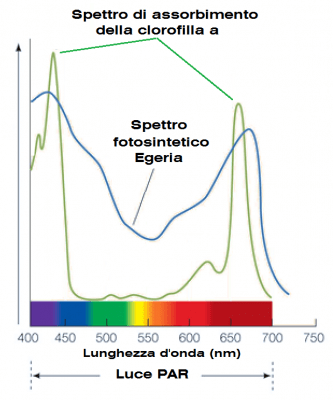

Dovrebbe innanzitutto presentare uno spettro (ovvero una grafico della intensità luminosa rispetto alla lunghezza d’onda), abbastanza continuo tra circa 400 nm e circa 700 nm.

Questo intervallo di frequenze è quello che viene considerato utile per la fotosintesi e definito intervallo di luce PAR (ovvero Photosynthetically Active Radiation = Radiazione Fotosinteticamente Attiva).

Nonostante la luce PAR consideri tutto l’intervallo tra 400 e 700 nm, non tutte le lunghezze d’onda sono uguali per le piante; ovvero ci sono dei valori di lunghezze d’onda che risultano preferiti dalle piante in quanto più efficienti di altri nello stimolare la fotosintesi.

E, come è facile pensare, sono quelle che stimolano maggiormente i pigmenti fotosintetici delle piante.

Ovvero la Clorofilla A, la Clorofilla B ed i Carotenoidi.

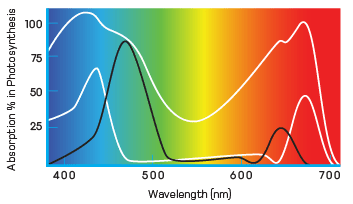

Qui di seguito vediamo gli spettri di assorbimento delle due Clorofille (A e B) e dei Carotenoidi delle piante.

Come si vede, le Clorofille hanno un picco intorno ai 440 nm ed uno intorno ai 660 nm; mentre i Carotenoidi fotosintetizzano tra circa 450 e 550 nm.

|

|

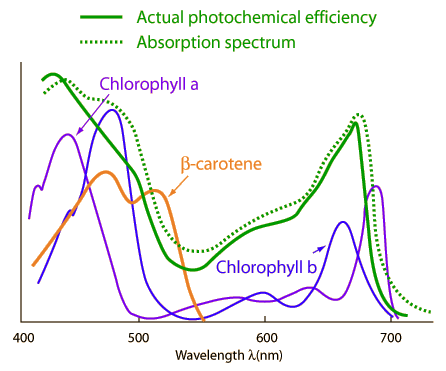

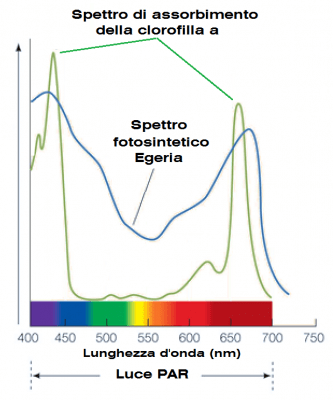

Lo spettro fotosintetico delle piante, di conseguenza, è funzione degli spettri di assorbimento dei singoli pigmenti fotosintetici visti sopra.

A titolo di esempio, vediamo a fianco lo spettro fotosintetico dell’Egeria densa.

L’illuminazione più adeguata alla crescita delle piante nei nostri acquari quindi deve tenere conto di queste necessità e produrre una buona percentuale della sua luce negli intervalli del blu e del rosso.

La combinazione di questi due intervalli però produce una luce violacea piuttosto buia e poco piacevole all’occhio umano ed a quello degli animali acquatici.

In un acquario normale è bene quindi associare alle sorgenti luminose aventi questo spettro, delle ulteriori sorgenti luminose a luce bianca per bilanciare il colore e renderlo piacevole a persone ed animali.

L’intensità invece dovrà essere funzione delle specie ospitate e dei propri obiettivi circa la crescita delle piante coltivate (velocità e colorazione essenzialmente).

Parlando di intensità inoltre, bisogna innanzitutto ed inevitabilmente fare riferimento ad essa in una qualche unità di misura. A riguardo vengono usati diversi parametri.

I più comuni (ed anche corretti) sono:

- L’Irradianza (ovvero la densità di potenza luminosa) PAR; Ovvero la quantità di energia luminosa PAR incidente su di una unità di superficie nella unità di tempo. Indicata in Watt di luce PAR su metro quadro (W/m2).

- La densità del flusso di fotoni di luce PAR; ovvero la quantità (il numero) di fotoni di luce compresi nell’intervallo di lunghezza d’onda [400 – 700 nm], incidenti su di una unità di superficie nella unità di tempo.

Chiamato PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) Indicata in micro Moli di luce PAR su metro quadro di superficie al secondo (µmoles/m2/s); laddove 1 mole di fotoni = 6.022 x 1023 fotoni. - La densità del flusso di fotoni compresi nell’intervallo di lunghezza d’onda [360 – 760 nm], pesata dalla curva dello spettro fotosintetico delle piante (con i suoi picchi intorno a 440 e 660 nm).

Chiamato YPFD (Yield Photon Flux Density)

Con questa espressione si considera quindi tutto l’intervallo di lunghezze d’onda a cui le piante sono sensibili e si attribuisce maggiore importanza (peso) ai fotoni delle lunghezze d’onda a cui le piante sono più sensibili (intorno ai 440 nm ed ai 660 nm) e meno ai fotoni delle lunghezze d’onda a cui le piante sono meno sensibili (tra i 500 ed i 600 nm).

Entità queste sicuramente molto valide, precise ed utili scientificamente (in particolare la YPFD); ma con cui indubbiamente il normale acquariofilo non ha facilità a rapportarsi.

Ecco che allora dobbiamo inevitabilmente utilizzare parametri sicuramente meno appropriati, ma di più semplice comprensione e misurazione.

Le due unità di misura più usate (ancorché poco valide) a riguardo, sono quindi ancora oggi:

- La quantità di potenza elettrica assorbita dalla sorgente luminosa; indicata in Watt.

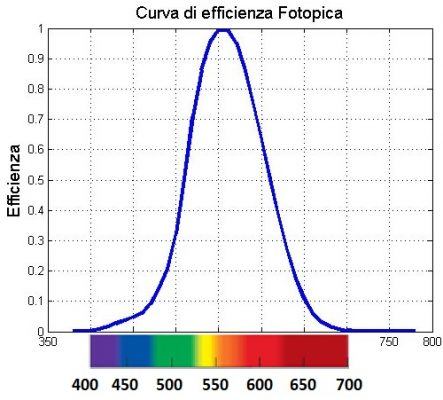

- Il flusso luminoso generato dalla sorgente luminosa, pesato dalla curva di visibilità dell’occhio umano (curva fotopica); indicato in Lumen.

- La densità di lumen; ovvero la quantità di Lumen incidenti su di una superficie di un metro quadro; indicata in Lux = Lumen/m2.

Queste unità di misura sono poco indicative per i seguenti motivi:

- La potenza elettrica assorbita dalla sorgente luminosa non è automaticamente legata alla potenza luminosa emessa (rendimento che cambia in funzione delle tecnologie: Fluorescenti, LED etc.

- I lumen sono pesati dalla curva fotopica dell’occhio umano, che è sostanzialmente complementare a quella delle piante (vedi sotto).

Quindi si attribuisce più importanza a lunghezze d’onda che alle piante interessano poco (il giallo-arancio, intorno a 555 nm) e poca a lunghezze d’onda alle quali l’occhio umano è meno sensibile (blu e rosso) mentre invece lo sono in massima misura le piante.

- I lux rappresentano i lumen su metro quadro. Risentono quindi delle limitazioni già discusse dei lumen.

Dal raffronto tra lo spettro di sensibilità dell’occhio umano (curva Fotopica) e quello di sensibilità delle piante, si nota subito che la lunghezza d’onda (555 nm) a cui è massimo del primo (spettro della sensibilità umana) coincide circa perfettamente con quella a cui è minimo il secondo (spettro della sensibilità delle piante).

Dunque parametri ed unità di misura basati sulla sensibilità dell’occhio umano hanno utilità molto relativa quando si ha a che fare con le piante.

Queste unità di misura hanno però il pregio di essere facilmente comprensibili e facilmente misurabili (Watt) o reperibili (Lumen; forniti direttamente dalle aziende produttrici delle singole sorgenti luminose).

Come comportarsi dunque quando si vorrebbe scegliere per una sorgente luminosa ma il produttore non comunica i dati relativi al PPFD ne, tantomeno quelli relativi all’YPFD?

Purtroppo non è affatto facile dare delle indicazioni a riguardo.

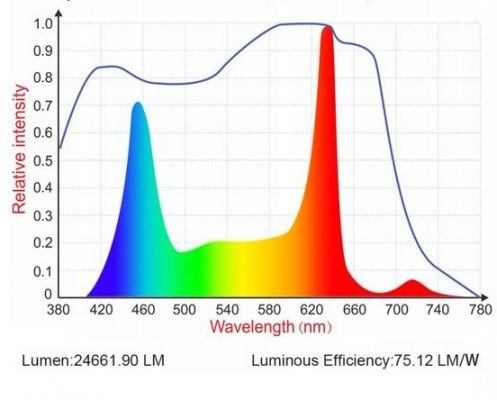

In linea del tutto generale si può consigliare innanzitutto di basarsi sullo spettro della sorgente di illuminazione usata. Spettro che dovrebbe essere reso noto dalla azienda produttrice.

In questa situazione ovviamente sono da preferire quegli spettri che meglio assomigliano allo spettro fotosintetico delle piante.

Secondariamente bisogna fare affidamento sui valori di sui Lumen dichiarati dalle aziende produttrici delle sorgenti di illuminazione usate (oggigiorno prevalentemente tubi fluorescenti e LED) e calcolare da quelli i Lux incidenti sulla superficie della propria vasca.

Qui a lato si vede un esempio di discreta professionalità data da una azienda produttrice di sorgenti luminose.

Qui a lato si vede un esempio di discreta professionalità data da una azienda produttrice di sorgenti luminose.

Pur non venendo forniti i valori di PPFD o di YPFD, viene fornito lo spettro di emissione e dei parametri fotometrici basati sulla curva fotopica; quali ad esempio il valore di Lumen emessi e l’efficienza di conversione luminosa (quanti lumen vengono prodotti per ogni Watt di potenza elettrica assorbita).

Facciamo allora qualche ragionamento, utilizzando anche come riferimento il dato relativo alla massima irradiazione luminosa sulla superficie terrestre; ovvero considerando che in una giornata di sole estiva a mezzogiorno, sulla superficie di uno specchio d’acqua, si arrivano a misurare circa 120000 Lux

Il conteggio dei Lux in acquario è facilmente e presto fatto.

Basta considerare la quantità di Lumen totali emessi dall’impianto di illuminazione sovrastante la vasca e dividerlo per la superficie in metri quadri della vasca.

Es.

Vasca di 100x50x50 cm => Superficie (in metri quadri)= 1×0,5= 0,5 m2

Lumen totali emessi dall’impianto di illuminazione= 15000

Lux incidenti sulla superficie della vasca = 15000/0,5 = 30000

Relativamente ai Lux ed alla coltivazione delle piante in vasca possiamo dire che le loro necessità a riguardo possono essere schematizzate come segue:

Piante molto esigenti (Illuminazione Forte) => Circa 40000 Lux

Piante mediamente esigenti (Illuminazione media) => Circa 20000 Lux

Piante poco esigenti (Illuminazione bassa) => Circa 10000 Lux

In queste condizioni, un numero di ore adeguato per permettere una corretta fotosintesi e nutrizione alle piante può essere indicato in 8-10 ore giornaliere.

D.

Ma in tutto questo, come entra in gioco la somministrazione di CO2? Esiste un rapporto preciso tra i fertilizzanti, il fondo, la luce e la CO2?

R.

Come detto, per avere le maggiori possibilità di successo e raggiungere i migliori risultati, tutti i parametri devono essere ben proporzionati e gli elementi nutritivi presenti in quantità e rapporti corretti.

La CO2 fornisce l’elemento più importante per le piante; ovvero quello consumato in maggiore quantità: il Carbonio inorganico.

La luce permette la trasformazione di questo Carbonio inorganico nei composti maggiormente importanti per le piante: i Carboidrati.

Gli altri elementi (Potassio, Azoto, Zolfo, Fosforo, Calcio etc.) devono essere presenti in quantità tali da non rappresentare dei limitanti in questo processo e nei rapporti corretti in modo da non creare antagonismi ed alterazioni all’equilibrio della vasca.

In particolare quelli più pericolosi per l’equilibrio biologico della vasca (Azoto e Fosforo) dovranno essere attentamente monitorati e regolati (vedi oltre).

Dunque la CO2 e la luce sono le due singole cose che più di ogni altra guidano lo sviluppo dei vegetali.

Nella mia esperienza e nella mia concezione di acquariofilia, l’approccio migliore e più conveniente è quello di pianificare accuratamente il tutto, decidendo innanzitutto cosa si desidera.

Scegliendo le piante che si vogliono coltivare e successivamente la velocità di crescita desiderata.

In funzione delle piante scelte si dovrà fornire loro un irraggiamento luminoso adeguato alle loro esigenze.

In funzione della velocità di crescita desiderata si dovrà fornire la necessaria quantità di CO2 (es. 20 mg/l per una crescita buona ma non velocissima e 30 mg/l per una crescita molto rapida).

Potassio, Zolfo, Calcio, magnesio, Cloro e tutti i microelementi dovranno sempre essere presenti in quantità adeguata e rapporti corretti, senza mai rischiare di risultare limitanti ed Azoto e Fosforo dovrebbero essere presenti secondo i rapporti corretti (Rapporto di Redfield) ed in quantità tale da venire consumati al massimo in una settimana (e senza eccedere mai le concentrazioni di circa 20 mg/l di NO3 e 2-3 mg/l di PO4).

D.

Sempre più si parla di carico organico esausto di carbonio, carico difficile da misurare e valutare per tutti noi, quindi sempre più si consiglia di trattare la nostra vasca con una filtrazione con carbone attivo, magari accompagnata da un leggero trattamento con il perossido di Idrogeno, (cosa per altro che i nostri nonni consigliavano già decenni fa), con cambi d’acqua mirati, che aiutino a “lavare” per così dire, la nostra vasca da tale carico, (e posso dire personalmente, che effettivamente questa cosa limita ed aiuta ad eliminare quasi tutte le insorgenze algali che possono insorgere), ma quanto c’è di vero in tutto questo?

O per meglio dire, quanto c’è di vero in tutto questo, e quanto è invece dovuto ad altri fattori, ed eventualmente quali sono questi altri fattori?

R.

Quello che dici è assolutamente vero; ma relativo essenzialmente al carico organico azotato.

Col passare del tempo in acquario si assiste ad un costante accumulo di sostanza organica.

Questa sostanza deriva dalle deiezioni animali e dai resti di materiale vegetale che vanno incontro alla degradazione fungina e batterica.

Prima della loro definitiva mineralizzazione rilasciano in acqua tutta una serie di sostanze organiche che possono estremamente pericolose e destabilizzanti per l’ecosistema acquatico se viene loro permesso di accumularsi.

Favorendo l’eccessiva proliferazione dei batteri eterotrofi ai danni dei batteri autotrofi del ciclo dell’azoto, favorendo in questo modo l’abbassamento dei livelli di ossigeno disciolto, abbassando il potenziale Redox e favorendo la proliferazione di alcuni tipi di alghe particolarmente dannose (quali le Audouinella (BBA) ed i Cianobatteri)

In particolare le sostanze organiche più pericolose sono le forme organiche dell’Azoto, quali Urea ed amminoacidi.

Altri composti organici che in certe situazioni rischiano di accumularsi pericolosamente in acquario sono i chelanti che vengono usati per veicolare i microelementi necessari alle piante.

La loro pericolosità sta essenzialmente nel fatto che accumulandosi, abbattono la biodisponibilità di alcuni di questi microelementi, impattando la nutrizione delle piante presenti.

Per tutti questi motivi queste sostanze dovrebbero essere mantenute nelle quantità corrette e non dovrebbe essere loro permesso di accumularsi in acquario.

Per far questo abbiamo a disposizione essenzialmente 4 possibilità:

- Impedire che la sostanza organica si accumuli, mantenendo l’acquario perfettamente pulito (asportazione di qualsiasi residuo organico, sifonatura del substrato e del filtro in primis)

- Cambio d’acqua per abbattere la sostanza organica già disciolta

- Uso di H2O2 (Perossido di Idrogeno = Acqua Ossigenata) per ossidare e mineralizzare la sostanza organica presente

- Uso del carbone attivo per adsorbire la sostanza organica disciolta ed eliminarla.

Tutte queste strategie sono validissime e personalmente le uso normalmente da almeno un ventennio.

Unica accortezza dovrebbe essere posta nell’uso dell’H2O2, per la quale si possono dare delle indicazioni di dosaggio di massima, ma con la quale bisognerebbe essere molto cauti.

Il corretto dosaggio infatti dipende dalla quantità di sostanza organica che deve essere ossidata e varia quindi da situazione a situazione.

Ovvero varia (diminuendo) anche nella stessa vasca, man mano che si prosegue il trattamento e la quantità di sostanza organica diminuisce.

Per questo, il suo uso/dosaggio dovrebbe essere guidato dalla misura del potenziale Redox tramite sonda apposita (cosa non facile per i normali acquariofili)

Così come è poco fattibile l’uso dell’ozonizzatore con sonda redox per mantenere il redox nell’intervallo corretto (cosa che però eviterebbe non pochi problemi nella gestione di un acquario).

Consiglio quindi di concentrarsi sugli altri 3 punti: Pulizia accuratissima, cambi d’acqua puntuali e filtraggio su carbone attivo per 2-3 giorni ogni mese o ogni 2 mesi al massimo.

D.

Ed arriviamo ora ad un discorso a me molto caro, come lavora ed elabora la chimica dell’acqua un fondo allofano?

R.

Un fondo allofano non è altro che uno scambiatore di ioni. Un po’ come una resina (come quelle demineralizzatrici) o come una zeolite.

Adsorbe (lega debolmente alla sua struttura superficiale per attrazioni elettrostatiche) degli ioni.

Per spiegare come avviene bisogna pensare che la struttura del materiale allofano è ricca superficialmente di cosiddetti “siti di scambio”; ovvero siti carichi elettricamente.

È quindi in grado di “reagire” con delle particelle cariche elettricamente presenti nell’ambiente circostante, legandole elettricamente a sé in questi siti di scambio (adsorbendole) e così facendo, neutralizzando la sua carica superficiale.

Un materiale allofano cercherà quindi sempre di neutralizzare la sua carica esterna, poiché’ questa è la condizione di minore energia per esso.

Con cosa la neutralizzerà è funzione di quello che trova disponibile nell’ambiente circostante.

In genere in acqua ci sono parecchie particelle cariche elettricamente disponibili.

Gli ioni dei vari elementi chimici disciolti.

Normalmente i siti di scambio sono caricati negativamente e quindi sono in grado di adsorbire cationi (ioni carichi positivamente).

Ma possono esserci casi in cui, per via della propria composizione chimica, i siti di scambio sono caricati positivamente (e quindi posso adsorbire anioni).

Questo capita in particolare quando vi è una certa ricchezza di ossidi ferrosi, che permettono l’adsorbimento, ad esempio, dei fosfati.

Una ulteriore e fondamentale cosa da considerare è che esistono tanti materiali allofani, caratterizzati da siti di scambio di diverso tipo.

E siti di scambio di diversa tipologia adsorbono in preferenzialmente uno ione piuttosto che un altro.

Ovvero possono esserci siti di scambio con preferenza per il Potassio, altri per l’Ammonio e così via.

Ogni diverso materiale allofano ha quindi le sue preferenze di adsorbimento, in funzione della sua composizione e struttura.

L’ulteriore cosa da considerare è che l’adsorbimento di uno ione sui siti di scambio non è generalmente una cosa definitiva, poiché’ stiamo parlando di un legame elettrostatico, la cui forza di legame non è elevata.

In generale la presenza di uno ione in un sito di scambio è un evento probabilistico ed il suo adsorbimento nel sito di scambio dipende dalla preferenza (affinità elettrica) del sito di scambio per quello ione ma anche dalla concentrazione dello ione in prossimità del sito di scambio.

Allora lo ione adsorbito sul materiale allofano può essere scambiato con un altro in qualsiasi momento.

Un altro per il quale il sito di scambio ha una maggiore affinità o magari presente nelle vicinanze del sito di scambio in maggior quantità.

Ovvero, con un esempio:

Supponiamo di avere un materiale allofano che abbia 3000 siti di scambio con una preferenza doppia per l’Ammonio rispetto al Potassio.

In queste condizioni, se in acqua sono presenti le stesse concentrazioni di Ammonio e Potassio, il materiale allofano saturerà 2000 siti di scambio con l’Ammonio e 1000 col Potassio.

Se però il Potassio sarà presente in acqua in concentrazione doppia rispetto all’Ammonio, allora questo compenserà la maggiore affinità che l’allofano ha nei confronti dell’Ammonio e quindi il materiale allofano si ritroverà con 1500 siti di scambio saturati con Ammonio e con altri 1500 siti di scambio saturati con Potassio.

I fondi allofani più frequentemente utilizzati in acquario sono fondi allofani che sono caricati essenzialmente con cationi Idrogeno e cationi Ammonio.

Per questa loro caratteristica, la loro gestione è piuttosto problematica inizialmente.

Perché, una volta in acqua, rilasciando questi cationi (per adsorbirne altri) possono alterare notevolmente la chimica dell’acqua e creare serissimi problemi di stabilità all’ambiente ed ecosistema della vasca.

D.

Quali sono le reali reazioni chimiche che avvengono in un tale fondo?

R.

Come detto sopra, un substrato allofano nuovo è generalmente saturato (vedi Akadama) con ioni Idrogeno (ioni H+).

Gli ioni idrogeno comunque hanno una affinità per i siti di scambio dei substrati allofani più bassa rispetto a quella degli altri cationi (ad esempio Calcio e Magnesio) che si troveranno nell’acqua dell’acquario.

Ecco quindi che nelle sue prime fasi, il substrato allofano scambierà questi cationi, adsorbendo Calcio e Magnesio e rilasciando gli ioni H+ originariamente in suo possesso.

Facendo questo si incorre in due problemi molto seri:

- Viene abbattuta la Durezza Totale (GH) dell’acqua (costituita di Calcio e Magnesio).

Cosa grave perché Calcio e Magnesio sono due nutrienti indispensabili per le piante - Viene abbattuta anche l’Alcalinità (KH) dell’acqua; in quanto gli ioni H+ rilasciati, scindono i Bicarbonati presenti in acqua, trasformandoli in acqua e CO2 (H+ + HCO3– => H2O + CO2). Cosa grave perché si distrugge il sistema tampone dell’acqua destabilizzando l’ecosistema e causando pericolosissimi sbalzi di pH.

D.

Come possiamo fare per riuscire a gestirlo, ed a sfruttarlo a nostro favore nella coltivazione delle piante?

R.

Come detto, i fondi cosiddetti allofani sono fondi di difficile gestione iniziale a causa della profonda alterazione della chimica dell’acqua e di suoi importantissimi parametri (GH, KH, pH).

Se usati direttamente in vasca quando non sono correttamente saturati, impediscono all’acquariofilo anche per lungo tempo di poter allestire e popolare la vasca correttamente, obbligandolo a continui cambi d’acqua per riportare i parametri verso la normalità, impediscono l’instaurarsi del corretto (e necessario) ciclo dell’Azoto e creano scompensi nei parametri fisico-chimici fondamentali che aprono le porte a pericolosi sviluppi algali e batterici.

Per questo motivo la stabilizzazione di questi substrati andrebbe fatta SEMPRE in contenitori separati e MAI direttamente in vasca.

Una volta correttamente saturati i suoi siti di scambio con ioni utili alla vita della vasca (Potassio, Calcio, Magnesio, Microelementi), un fondo allofano è sicuramente consigliabile in quanto si comporta come un “buffer” (riserva) di ioni e nutrienti.

Sta dunque a noi usarlo e gestirlo correttamente.

D.

A neutralizzazione, diciamo così, elettrico – chimica avvenuta, quanto ancora il fondo ci beneficia dei suoi elementi?

R.

Un substrato allofano continua a scambiare ioni ininterrottamente.

Sta a noi quindi saturarlo correttamente (e mantenerlo correttamente saturato) per potere godere ininterrottamente del suo lavoro di tampone e fornitura “su richiesta” di elementi importanti per la nutrizione vegetale.

D.

E quanto può ancora durare un fondo allofano ormai scarico di ioni, magari integrandolo con delle tabs opportune?

R.

A riguardo è fondamentale rimarcare quanto già detto; ovvero che un fondo allofano non si scarica mai di ioni ma, per sua natura, è costantemente al lavoro e sempre carico.

Possono però cambiare gli ioni di cui è carico.

A regime (dopo l’esaurimento degli ioni con cui era inizialmente saturato), in superficie sarà ovviamente carico degli ioni che trova in acqua (sempre secondo la loro concentrazione in acqua e la sua affinità).

In un luogo più “riparato” (ad esempio più in profondità) la sua configurazione si può modificare, creando delle concentrazioni locali di ioni che noi desideriamo vengano adsorbiti dai siti di scambio.

È quindi importante mantenerlo carico degli ioni corretti.

In questo caso possiamo inserire delle tabs e l’allofano circostante adsorbirà i cationi (ma magari anche il fosfato) garantendo una sorta di lento rilascio.

Comportandosi da scambiatore di ioni ed utilizzandolo oculatamente quindi un allofano può durare “in eterno”.

D.

Per chi si avvicina alla coltivazione delle piante, quanto puoi consigliare un fondo simile, o quanto un normale fondo inerte?

R.

Come abbiamo visto, un substrato allofano nuovo è generalmente saturato (vedi Akadama) con ioni Idrogeno (ioni H+).

E questo crea notevolissimi problemi di gestione in vasca.

Viceversa, un fondo allofano correttamente saturato è sicuramente consigliabile in quanto si comporta come un “buffer” (riserva) di ioni e nutrienti.

Ovvero i cationi presenti sui suoi siti di scambio sono cationi utili come nutrimento alle piante acquatiche e non cationi pericolosi per l’ecosistema della vasca.

Ma, in considerazione della impossibilità di reperire un fondo allofano già correttamente saturato e della difficoltà e dispendio di tempo e di energie nel saturarlo correttamente, direi che questi substrati non sono AFFATTO CONSIGLIABILI ad un neofita che si avvicini alla coltivazione delle piante in acquario.

D’altro canto, in presenza invece di una perfetta integrazione minerale in acqua e di una coscienziosa routine di mantenimento della vasca, un substrato allofano non è necessario e si può tranquillamente optare per l’uso di un substrato inerte (avente le corrette caratteristiche meccanico-fisiche), risparmiandosi tanti problemi ed ottenendo da subito risultati ottimali.

D.

Ci puoi spiegare perché è assolutamente corretto tenere il filtro in ordine e pulito?

R.

Abbiamo introdotto questo argomento parlando del carico organico che si accumula in vasca, dei problemi che comporta e come prevenirli.

Le sostanze organiche in decomposizione (detriti e melma) rilasciano ingenti quantità di sostanze organiche Azotate e Fosfatiche.

Queste, per vari motivi, sono un eccezionale stimolo allo sviluppo algale.

Per questo motivo è FONDAMENTALE tenere pulito il fondo ed i filtri meccanici dell’acquario, eliminando detriti e melma che vi si accumulano.

In acquario inoltre è molto importante che il ciclo dell’Azoto avvenga nella maniera più efficiente possibile.

I batteri più efficienti nelle trasformazioni coinvolte sono i batteri Nitrosanti e quelli Nitrificanti.

Questi batteri hanno bisogno di molto ossigeno e soffrono molto la competizione con i batteri eterotrofi, che decompongono la sostanza organica e si moltiplicano molto più velocemente dei batteri Nitrosanti e Nitrificanti.

Quindi è estremamente importante che i batteri Nitrosanti e Nitrificanti non siano coperti da strati di melma e detriti che li soffochino privandoli di ossigeno e di nutrimento (per via del diminuito ricambio d’acqua ostacolato dalla melma) e che forniscano nutrimento ed attacco per la proliferazione di batteri eterotrofi.

Per questo motivo è FONDAMENTALE mantenere perfettamente puliti in particolare i materiali che costituiscono il filtro biologico.

D.

Possiamo quindi dire ed affermare che manutenere e pulire con regolarità il filtro non è una eresia, ma bensì una grande opportunità per abbassare il carico organico esausto? Quindi, sciacquare con l’acqua della vasca i materiali biologici, non è un male, bensì una grossa opportunità di buona gestione?

R.

Assolutamente sì! Cosa che consiglio vivamente da moltissimi anni.

Per i motivi spiegati sopra.

D.

Ora proviamo a saltare il fosso, ed a diventare maliziosi, ma possiamo dire che se ben preparato e studiato, il fondo dell’acquario diventa il vero filtro biologico dello stesso? Non si può e non si deve abbandonare il filtro vero e proprio, e per evitare problemi il fondo stesso deve essere ovviamente molto sciolto e restare permeabile nel tempo; ma se ne può parlare in questi termini…?

R.

Si e no!

Il substrato non potrà mai sostituire totalmente un vero filtro biologico.

Questo perché, nonostante l’elevato volume a disposizione (se si fanno le cose per bene), il flusso d’acqua nel substrato non è in genere tale da permettere un’alta resa del fondo come sistema filtrante.

Nonostante questo, se correttamente strutturato e mantenuto, il fondo può diventare un validissimo aiuto al filtro biologico dell’acquario.

Ben strutturato significa composto da materiali che rendano il suo strato superiore ben permeabile e contemporaneamente siano molto rugosi da offrire ai batteri nitrosanti e nitrificanti la superficie di attacco più ampia possibile.

Allo stesso tempo i primi 2-3 centimetri del substrato devono essere mantenuti il più possibile liberi da materiale in decomposizione che possa soffocare i batteri Nitrosanti/Nitrificanti suddetti.

Un aiuto in tal senso sono le sifonature e le lumache Melanoides che, rimescolando la parte alta del substrato fanno sì che i detriti che non vengono rimossi, scendano verso gli strati più bassi, mantenendo così più puliti quelli superiori.

In queste condizioni, il fondo può dare un suo validissimo contributo alla filtrazione dell’acqua sfruttando il ricambio dato dalla movimentazione dell’acqua al di sopra di esso e dal flusso d’acqua attraverso di esso.

Quest’ultimo mantenuto dall’azione di ricircolo d’acqua effettuato dalle piante; che assorbono acqua dalle radici e la riemettono dalle foglie.

D.

Secondo te, dire e scrivere che piante come ad esempio le Anubias, devono essere considerate sciafile e quindi da ombra, è corretto o meno?

R.

Si e no.

Molte piante hanno delle particolari esigenze riguardo la quantità di luce necessaria all’espletamento delle proprie attività metaboliche.

Questo riguarda però essenzialmente le piante che hanno necessità di elevato irraggiamento luminoso.

A riguardo va spiegato come tutte le piante in funzione della propria costituzione metabolica, hanno un proprio “punto di compensazione luminoso”.

Il punto di compensazione luminoso è quel valore di irraggiamento luminoso al quale il tasso di fotosintesi e quello di respirazione si equivalgono.

Ovvero è quella condizione metabolica in cui le piante riescono a fotosintetizzare solo quel minimo necessario perché la CO2 consumata nella fotosintesi sia pari alla CO2 prodotta con la respirazione ed il consumo di Ossigeno durante la respirazione è pari alla quantità di Ossigeno prodotta dalla fotosintesi.

In questa condizione la pianta è in stallo metabolico.

Al di sopra di questo valore di irraggiamento luminoso la pianta consuma con la fotosintesi più CO2 di quanta ne produca con la respirazione e produce con la fotosintesi più Ossigeno di quanto ne consuma con la respirazione.

Al di sotto di questo valore di irraggiamento luminoso la pianta produce con la respirazione più CO2 di quanto ne consumi con la fotosintesi e consuma con la respirazione più Ossigeno di quanto ne produca con la fotosintesi.

Questa seconda situazione è particolarmente pericolosa, perché vuol dire che la pianta non riesce a fotosintetizzare neanche tanto da bilanciare i propri consumi interni.

Ed in questa situazione la pianta, più o meno lentamente, muore.

Per potere vivere dunque, tutte le piante devono costantemente stare al di sopra del punto di compensazione luminoso tipico per la propria specie.

Le piante cosiddette sciafile sono quelle che hanno un punto di compensazione più basso delle altre.

Ovvero riescono a fotosintetizzare anche a valori di irraggiamento luminoso più bassi di quelli delle altre specie.

Ma questo loro “vantaggio competitivo” non vuol dire che non riescano a fotosintetizzare anche meglio a livelli di irraggiamento luminoso maggiore.

Quindi le piante sciafile sono delle piante che POSSONO vivere (o sopravvivere) anche a basse intensità luminose; ma non necessariamente sono piante che DEVONO vivere a basse intensità luminose.

D.

Cosa puoi dirci e raccontarci sull’utilizzo del così detto carbonio liquido?

R.

Il cosiddetto Carbonio liquido oggi in commercio è una molecola conosciuta da molto tempo in vari ambiti: la Glutaradeide (anche detta Aldeide Glutarica).

La Glutaraldeide è un potente biocida; ovvero un agente chimico che uccide per contatto ed in maniera non selettiva tutti gli organismi viventi (un po’ come l’Ipoclorito di Sodio).

In funzione ovviamente della sua concentrazione e del tempo di contatto con gli organismi da uccidere.

Viene usato, per questa sua caratteristica, come disinfettante (ad esempio per sterilizzare a freddo gli attrezzi chirurgici.

Data la sua pericolosità (soprattutto per inalazione; tra l’altro è un sospetto cancerogeno) oggigiorno sta venendo utilizzato sempre meno come disinfettante.

Ovviamente, un po’ come tutti gli agenti chimici, la pericolosità dipende soprattutto dalla concentrazione.

Secondo la attuale legislazione Europea, nei prodotti chimici da banco può essere contenuto (ad esempio come conservante) in quantità minori dello 0,5% senza obbligo di alcuna dichiarazione di pericolosità.

I prodotti oggi in commercio per uso acquariofilo ne contengono in concentrazione variabile tra 1-2%. Vanno quindi sempre commercializzati corredati della corretta etichettatura di pericolo e dando disponibilità della relativa scheda di sicurezza.

La Glutaraldeide comunque, possiede una caratteristica molto importante: mentre in alte concentrazioni uccide pressoché’ ogni essere vivente, in basse concentrazioni è molto facilmente e rapidamente biodegradata dai batteri.

Così che non viene considerata pericolosa dal punto di vista del bioaccumulo negli ambienti naturali.

Una volta attaccata dai batteri viene biodegradata in acido Glutarico (ovvero Glutarato) ed anidride carbonica.

Ed ulteriormente, in molecole ancora più semplici.

In acquario si usa proprio con questa modalità e questo scopo.

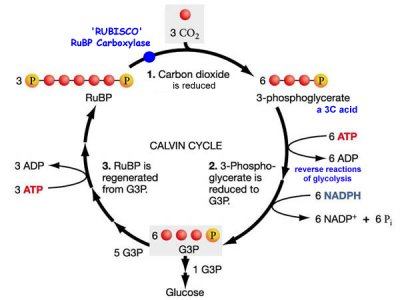

Questo perché l’anidride carbonica può venire direttamente assorbita ed utilizzata dalle piante all’interno del ciclo fotosintetico (ciclo di Calvin) che si occupa di costruire ed immagazzinare nutrienti essenziali (zuccheri ed amidi).

Inoltre, anche l’acido Glutarico può essere assorbito dalle piante presenti.

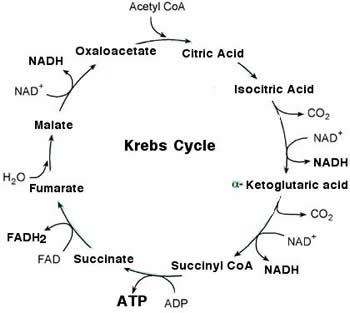

E questo riveste una certa importanza in considerazione del fatto che l’acido Glutarico fa parte del “Ciclo di Krebs” delle piante; ovvero quel ciclo metabolico-energetico interno che è deputato alla produzione di energia metabolica all’interno dei vegetali.

Ecco quindi che fornire alle piante della Glutaraldeide significa sia fornire loro della CO2 proveniente dalla biod egradazione di questa molecola, che fornire un acido organico utilizzabile all’interno del ciclo di Krebs per produrre energia.

egradazione di questa molecola, che fornire un acido organico utilizzabile all’interno del ciclo di Krebs per produrre energia.

E questo fornisce sicuramente uno stimolo alla crescita per le piante sommerse.

Bisogna però considerare che, solo con la somministrazione di Glutaraldeide non si possono soddisfare appieno i bisogni delle piante relativamente a CO2 ed acidi organici.

Questo perché, stante la tossicità della Glutaraldeide, non si possono dosare che piccole quantità per volta; aspettando che la quantità introdotta venga biodegradata prima di ridosare.

Proprio per scongiurare pericoli di accumuli e tossicità.

La Glutaraldeide risulta quindi un valido aiuto in vasca, ma non permette di prescindere dall’uso della CO2 se si vuole ottenere la migliore e più rapida crescita dei vegetali acquatici.

Come curiosità va detto che la azienda che per prima immise sul mercato la Glutaraldeide per uso in acquario dichiarò che il loro prodotto non conteneva Glutaraldeide, bensì un suo isomero ciclico dal nome esotico di Poly-Cyclo-Glutaracetale.

A riguardo va detto che la Glutaraldeide, quando mantenuta in soluzione acquosa per qualche tempo, per sua stessa natura forma degli isomeri ciclici.

Riguardo la Glutaraldeide va detto anche che, essendo un biocida ed essendo rapidamente biodegradata, viene spesso utilizzata per combattere varie forme di alghe in acquario.

Molte specie algali infatti risultano particolarmente sensibili all’azione biocida della Glutaraldeide.

A tale scopo si dosa in concentrazioni sensibilmente maggiori a quelle usate per sostenere la crescita delle piante; e va rimarcato come questo uso può risultare pericoloso per gli organismi in vasca (non solo cioè per le alghe).

D.

La questione della gestione dei Micro, gioia e delizia di molti, me compreso, come possiamo approcciarli senza fare pasticci, ma anzi riuscire a dosarli correttamente?

R.

I microelementi, la loro formulazione e la loro gestione in acquario è quanto di più delicato e problematico possa essere immaginato.

Per quel che mi riguarda il consiglio migliore che si possa dare è quello di affidarsi ai migliori prodotti in commercio, seguendone in maniera molto attenta le indicazioni d’uso.

In particolar modo se questi microelementi sono in forma chelata, è molto importante essere molto puntuali con i cambi d’acqua raccomandati ed effettuare ogni mese circa, dopo il cambio d’acqua e prima del ridosaggio dei microelementi, un filtraggio di 2 giorni attraverso del carbone attivo (nuovo ed in dose di circa 100-150 grammi ogni 100 litri di acqua da trattare).

Questo al fine di eliminare i microelementi chelati che si accumulano col passare del tempo (soprattutto alcuni di essi) e che possono creare problemi sbilanciano le concentrazioni dei singoli elementi presenti in acqua.

Una sorta di reset insomma, in seguito al quale si elimina il carbone attivo dal filtro e si ridosano i microelementi secondo le indicazioni del produttore, su tutto il volume della vasca.

Credo Fabrizio che sia difficile andare oltre, approfittando ancora della tua gentilezza e quindi ti ringrazio della disponibilità che sempre ti contraddistingue e che ti fa onore.

Molto probabilmente saranno tante le domande ed i quesiti che riceverai a seguito di questa chiacchierata, sempre tanto esaustiva e piacevole.

Grazie Fabrizio, alla prossima…

©Copyright 2019 Marino Varetto – Acquarioct.it

Questo articolo sarà pubblicato da me, per motivi personali anche sul forum Acquario dolce.it, sempre a nome mio, e con le me stesse regole di Copyright in forma di link diretto al forum.

Tutti i diritti sono riservati.

I testi sono di proprietà di Marino Varetto ai sensi e per gli effetti della Convenzione Universale del diritto d’autore di Ginevra 1952 e della Legge 22 aprile 1941 nr. 633 modificata dalla Legge 22 maggio 2004 nr. 128

E’ vietata la copia e la pubblicazione, anche parziale, del materiale su sito internet e/o su qualunque altro mezzo se non a fronte di esplicita autorizzazione scritta dell’autore e con citazione esplicita della fonte.

E’ consentita la riproduzione parziale su forum o blog solo se accompagnata da link all’originale della fonte.

E’ altresì vietato utilizzare il presente materiale per scopi commerciali di qualunque tipo. Copyleft: è consentita la stampa e la copia cartacea esclusivamente per uso personale e senza fine di lucro.

Le suddette regole valgono in tutti i paesi del mondo, ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

Eventuali immagini soggette a copyright ed erroneamente pubblicate, verranno immediatamente rimosse su segnalazione del proprietario dei diritti.

Le immagini senza indicazione del fotografo sono da intendersi di proprietà personale dell’autore.