Pesci marini e d’acque dolci insieme?

Cosa ha di diverso un tonno rispetto ad una trota? Un pesce d’acqua marina può vivere in acqua dolce? Ed il contrario? Pesci marini e d’acque dolci possono vivere inseme? Non sono domande frequenti, ma nemmeno domande banali, e la risposta, che come vedremo non è scontata e nemmeno banale (spoiler: sì, è possibile) è una delle chiavi del successo nell’allevamento di pesci ornamentali.

La chiave di tutto: l’osmoregolazione

Le differenze tra un tonno ed una trota sono tante, non le trattiamo qui, ma quello che ci interessa è una: hanno una diversa capacità di osmoregolazione. Quella che seguirà è una parte un po’ ostica, ce ne scusiamo ma è necessario per capire bene come funziona il tutto. Nel caso aveste dubbi, potrete chiederci sul nostro gruppo facebook, o saltare completamente il paragrafo: dopo andrà meglio.

Per definire questa parola dobbiamo prima definire cosa è l’osmosi: prendiamo due masse di acqua, una salata e una dolce, e mettiamole in un recipiente diviso a metà da una retina finissima, tale da non farle miscelare subito. Non appena avremo messo le due masse nel nostro recipiente, una metà conterrà acqua dolce e l’altra acqua salata. Se lasciamo il nostro recipiente in assoluto riposo per un po’ di tempo, osserveremo che il sale diffonderà attraverso la retina fino a quando le due masse di acqua non avranno la stessa salinità.

L’osmosi è proprio la tendenza del sale a passare da una parte all’altra del recipiente, e quindi della membrana, per riportare l’equilibrio. Questo vuol dire, quindi, che se due liquidi con salinità diverse sono separati da una membrana, tra le due pareti della membrana si genererà una differenza di potenziale.

Le nostre cellule, ma in realtà tutte le cellule esistenti in natura, funzionano sfruttando proprio questa differenza di potenziale chimico tra l’interno e l’esterno: i nutrienti e le sostanze di scarto passano da una parte all’altra a seconda delle necessità, e questo avviene spontaneamente se il soluto è più concentrato da una parte all’altra della membrana, o richiede l’uso di una certa quantità di energia se le concentrazioni sono identiche o quasi tra le due pareti, o ancora se è necessario “spingere” una molecola da una soluzione più concentrata ad una zona a concentrazione superiore.

Quest’ultimo caso è ciò che facciamo quando produciamo acqua di osmosi, anche in casa: applichiamo una pressione superiore a quella atomosferica per “spingere” l’acqua attraverso la membrana osmotica trattenendo i sali all’interno della stessa. Nelle cellule è un bel po’ più complesso, ma funziona grosso modo in maniera simile.

Se all’interno di una cellula è presente una quantità di soluti maggiore di quella presente all’esterno, la cellula tenderà ad assorbire acqua e gonfiarsi per cercare di riequilibrare il tutto. Avete presente la famigerata ritenzione idrica che cerchiamo di contrastare mangiando meno salato o zuccherato e cercando di eliminare più liquidi possibile? Ecco, funziona così.

Una piccola nota che però ci tornerà molto utile dopo è che la pressione osmotica non dipende dalla natura del soluto, ma solo dalla quantità di molecole dissolte in acqua. Se mille molecole di zucchero, per dire, sono dissolte in una cellula e mille molecole di sale, per dire, sono dissolte dall’altra parte della parete cellulare, la pressione osmotica tra le due parti sarà la stessa. Questo è molto importante per il prosieguo del nostro discorso, quindi teniamolo bene in mente.

Al contrario, se una cellula si trova improvvisamente in una soluzione di acqua fortemente salata, tenderà ad implodere, perdendo tutta l’acqua e rompendo infine la membrana, quindi morendo. Molta della energia delle nostre cellule viene spesa proprio nei processi di osmoregolazione.

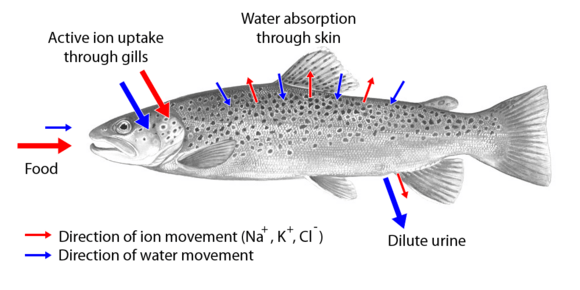

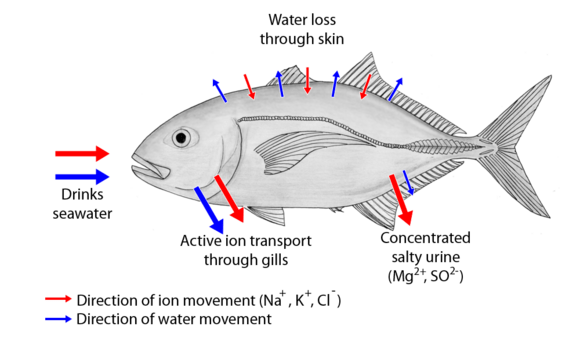

Osmoregolazione nei pesci

Nei pesci, che vivono in un liquido, e quindi sono sottoposti costantemente a una pressione osmotica dall’esterno, le cose diventano ancora più complesse. Esistono diversi meccanismi di trattenimento o di espulsione dei soluti o dell’acqua in eccesso, e tutti coinvolgono la pelle, le branchie ed i reni. Non tratteremo questo argomento per non dilungarci eccessivamente.

Ci basti sapere che esistono due tipi di animali acquatici: quelli definiti stenoalini, che mal sopportano cambiamenti importanti di salinità dell’acqua, e quelli eurialini, in grado di vivere tranquillamente in acque più saline e più dolci.

Tra i pesci eurialini più famosi ci sono sicuramente il salmone e le anguille, che nascono in mare per completare o maturare il proprio ciclo vitale in acque sorgive, le sogliole ed i branzini, ed ultimamente si è scoperto che anche i pesci pagliaccio si adattano bene all’acqua salmastra di alcuni mangrovieti.

Ma anche alcune specie di acqua dolce come le Caridina japonica o alcune lumache come le Neritina sp. che si riproducono con successo in acqua salmastra. Ma anche i guppy, come è risaputo, vivono quasi indistintamente in acque tenere ed acide o salmastre in natura, o i molly e diversi altri poecilidi centroamericani vivono prevalentemente in acque dure o quasi salmastre. In Asia è riportata la presenza di alcune specie di Tilapia in acque salmastre o addirittura marine e poco profonde.

Ma… in acquario? Tutto ciò è possibile? Sembra fantascienza. Eppure… la risposta a questa domanda non solo è stata trovata, ma un prodotto che ci permetterebbe di far vivere pesci marini e d’acque dolci insieme è esistito, sviluppato e commercializzato per diverso tempo. Stupiti?

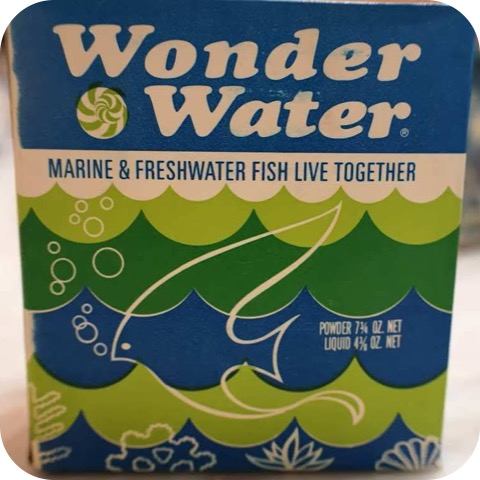

L’esperimento Kordon: la Wonder Water

È iniziato tutto negli anni ’50 a Kyoto, in Giappone, dove un inventore scoprì, o forse utilizzò delle indicazioni già esistenti in precedenza, che utilizzando alcuni tipi di “zuccheri” insieme, è possibile mantenere con successo nella stessa vasca pesci d’acqua dolce e d’acqua salata insieme nello stesso ambiente. Posate il barattolo dello zucchero, però: non stiamo incoraggiando nessuno.

L’invenzione ebbe dell’incredibile e lo avrebbe ancora al giorno d’oggi. Si intravide una possibilità commerciale e l’invenzione fu offerta per la distribuzione sul mercato americano alla Kordon, azienda fondata a San Francisco nel 1950, sotto il nome di “Wonder Water”. La Kordon iniziò la sperimentazione e la distribuzione in prova del prodotto ad esperti di acquariofilia e attraverso la catena di distribuzione poi anche a negozi di acquariofilia specializzati, principalmente sulla costa occidentale degli Stati Uniti d’America.

Quanto era applicabile la “Wonder Water” e quali specie di pesci potevano adattarsi?

I risultati dimostrarono che non c’erano limitazioni ai tipi di pesci marini e d’acque dolci che potevano adattarsi a vivere insieme nella “Wonder Water”: entrambi si adattavano in fretta. Non avevano alcuna difficoltà a respirare, nè c’era alcuna limitazione apparente, con grande sorpresa dei partecipanti alla fase sperimentale. Perchè? Ricordate: la pressione osmotica non dipende da cosa è sciolto in acqua, ma solo dalla quantità di roba disciolta. Che sia sale o zucchero, poco importa. L’importante è che la cellula non tenda ad assorbire o rilasciare troppa acqua.

Ma allora perchè questo prodotto “magico” non è in vendita ovunque?

Quanto è possibile adattare pesci marini e d’acqua dolce a vivere insieme? Percepiscono una differenza e reagiscono in maniera differente alla convivenza?

La risposta a queste domande si rivelò imprevista, ed essere anche il nocciolo del problema, dando una visione inaspettata alle differenze tra pesci marini e d’acque dolci.

Si scoprì, infatti, che affinchè si potesse tenere pesci marini e d’acque dolci assieme, i pesci d’acqua dolce dovessero essere resistenti ed aggressivi come i pesci marini. Divenne subito evidente che in quanto a combattività e pericolosità la maggior parte dei pesci tropicali d’acqua dolce fossero su un livello ben inferiore di quelli marini. Solo alcune specie di pesci d’acqua dolce, in particolare alcuni ciclidi particolarmente aggressivi ed alcuni pesci gatto riuscivano a cavarsela da soli.

Anche la damigella, quello che si riteneva essere il pesce marino più timido non perdeva tempo ad attaccare i pesci d’acqua dolce, senza badare a quanto più grandi questi potessero essere.

Si vedevano volare via scaglie dai pesci d’acqua dolce in ogni vasca in cui venivano inseriti con i pesci d’acqua marina. Erano completamente impreparati agli attacchi, e chiaramente non potevano aspettarsi una simile aggressività, il che comportava anche uno sforzo insufficiente per proteggersi, fino a che non capivano cosa stesse succedendo e cercassero di scappare nel primo anfratto che avevano a disposizione per nascondersi.

Questo portò alla luce le differenze che c’erano tra i pesci d’acqua dolce primari e secondari, dato che c’erano alcuni pesci d’acqua dolce che se la cavavano meglio di altri nella convivenza con i pesci di barriera.

I pesci d’acqua dolce primari erano quelli con poca o nessuna tolleranza verso l’acqua salmastra, per esempio acque con 0,5 grammi per litro di sali disciolti. L’acqua salata è un grosso ostacolo per questi pesci. Esempi sono i Dipnoi, Polypteridae, Osteoglossidae, la maggior parte dei Ciprinidi, i caracidi, la maggior parte dei Siluroidei, Centrarchidae, Percidae, Percopsidae, Daliidae. Tutte queste famiglie si sono evolute in acqua dolce, a molta distanza dal mare.

I pesci d’acqua dolce secondari sono tolleranti alle acque salmastre ma normalmente vengono rinvenuti in acque interne e non in mare; tuttavia restano capaci di attraversare stretti tratti di mare. Le famiglie di questo tipo sono i Lepisosteidae, la maggior parte dei Ciprinodontidi, i Poecilidi, i Ciclidi, Synbranchidae tra le varie. In generale, i pesci d’acqua dolce secondari erano quelli più prossimamente correlati ai pesci di barriera corallina con legami evolutivi abbastanza evidenti. Questi riuscivano a cavarsela bene contro i pesci di barriera se messi in un acquario con sistema Wonder Water.

In questo video, ripreso da una fiera del 2009, possiamo vedere un prodotto simile, anche

questo non giunto sul mercato, che permette di mantenere carassi e pesci pagliaccio nella stessa vasca

La fine del “sogno” Wonder Water

Non fu possibile, però, far passare al pubblico il concetto che solo pesci marini e d’acque dolci secondari potessero vivere insieme. La “Wonder Water” fu ritirata dal mercato dalla Kordon. A causa del flop, Kordon fece ritirare le forniture e le seppellì insieme alle giacenze di magazzino in una discarica di cui non si conosce la collocazione.

Incredibilmente, la Wonder Water non fu l’unico prodotto del genere: negli anni ci sono stati diversi tentativi di rilancio, tutti falliti come il prodotto Kordon. Nello stesso periodo a Taiwan fu commercializzato un prodotto simile: il Magic Ocean. Inoltre, negli anni ’70 anche la tedesca Hilena grazie ad Horst Kipper creò un prodotto che prometteva gli stessi risultati, con il nome Osmose Salz. Quest’ultimo in realtà era stato ideato per facilitare le fasi di ambientamento dei pesci, soprattutto quelli appena importati, e non per creare improbabili mix di specie.

Cosa impariamo da questo?

L’esperimento della Wonder Water, anche se a molti dei puristi potrà sembrare una stortura, è invece molto interessante. Tramite questa esperienza, che spero abbiate trovato avvincente per quanto lunga, abbiamo imparato l’importanza della osmoregolazione e anche del comportamento di specie che nascono e si evolvono in ambienti differenti, che non mostrano normalmente.

Non vogliamo invogliare nessuno a ripetere esperimenti del genere, tutt’altro: non conosciamo la formulazione nè il funzionamento intimo del prodotto, che evidentemente funziona adattando lentamente i pesci d’acqua dolce ad un ambiente a pressione osmotica maggiore. Quello che vorremmo farvi capire, al contrario, è che la presenza di molti sali per un pesce d’acqua dolce è motivo di sofferenza: dato che è più difficile espellere gli scarti, diventerà più difficile espellere l’ammonio per i reni, e questo potrebbe portare a dei danni al sistema nervoso, o ad un aumento di rischio di malattie. Creeremmo, perdipiù, un ambiente non familiare per nessun animale, come abbiamo visto soprattutto per i pesci d’acqua dolce.

Per cui teniamo bene sotto controllo la conduttività della nostra acqua dolce. Insieme alla temperatura ed alla dieta, sono i due fattori chiave nel mantenimento di animali sani e privi di malattie.